Johannes Uske

01 Oct 2025

Warum agile Transformationen oft scheitern…

…und wie wir sie mit der integralen Perspektive zum Leben erwecken

Einleitung: Alltag in einem IT-Projekt

Montagmorgen, kurz nach neun. Das Online-Daily beginnt – doch die Stimmung ist schwer. Die meisten Kameras bleiben schwarz, nur wenige Gesichter erscheinen auf dem Bildschirm. Der Product Owner seufzt hörbar, bevor er verkündet, dass das geplante Planning erneut verschoben werden muss. Wieder einmal.

Die Entwickler reagieren kaum. Manche starren stumm in die Kamera, andere nutzen die Zeit, um Mails zu beantworten oder schweifen gedanklich ab. Ein Entwickler meldet sich schließlich zu Wort – genervt: „Wir haben zu viele Themen parallel, ständig wechselnde Prioritäten, dauernd neue Meetings und trotzdem zu wenig Klarheit, worauf wir uns wirklich konzentrieren sollen.“ Einige nicken zustimmend, andere lehnen sich zurück, resigniert.

Auf dem Papier ist dieses Team „agil“: Es arbeitet nach Scrum, hat klare Rollen und nutzt moderne Tools. In der Realität aber zeigen sich Erschöpfung, Unmut und stille Rückzüge. Engagement verwandelt sich in Frust, Energie in Passivität.

Der Scrum Master versucht sein Bestes: moderiert, jongliert zwischen Konflikten, vermittelt zwischen Stakeholdern, motiviert, wo er kann. Doch der Druck steigt, und die Symptome wiederholen sich Woche für Woche.

In solchen Momenten zeigt sich: Was hier fehlt, ist kein weiteres Framework, nicht noch ein Tool, das mehr Transparenz verspricht. Was fehlt, ist ein tieferes Verständnis – dafür, was in einem Team wirklich wirkt, warum Menschen so handeln, wie sie handeln, und was in dieser Situation tatsächlich gebraucht wird.

Zwischen unterschiedlichen Welten: Warum Kommunikation, Zusammenarbeit und Struktur oft nicht zusammenpassen

In IT-Projekten treffen oft Menschen mit ganz unterschiedlichen inneren Landkarten aufeinander. Manche denken in klaren Strukturen, setzen auf Ordnung, Verantwortung und Kontrolle. Andere handeln getrieben von Leistung, Zielorientierung und Wettbewerb. Wieder andere wünschen sich Beteiligung, Teamgeist und Mitverantwortung. Diese Unterschiede sind nicht persönliche Schwächen – sie spiegeln unterschiedliche Entwicklungslogiken und Wertesysteme, die in jeder Organisation nebeneinander existieren.

Wir sprechen selten darüber. Aber wir erleben es täglich: Frust, weil ein Kollege sich nicht einbringt. Misstrauen, weil „das Management eh nicht zuhört“. Enttäuschung, weil Teams trotz guter Methoden kaum selbstverantwortlich handeln.

Ein weiteres Tool oder Framework wird hier nicht weiterhelfen. Entscheidend ist, unsere Wahrnehmung zu schärfen und wirklich zu verstehen, was in den Köpfen der Menschen, im Zusammenspiel der Teams und in den Strukturen der Organisation wirkt – erst dann können wir gezielt handeln.

Was ist eine integrale Perspektive – und warum brauchen wir sie gerade jetzt?

Die integrale Theorie (u.a. Ken Wilber) bietet eine Landkarte, um komplexe Situationen in ihrer Ganzheit zu verstehen und unpassende Lösungsansätze zu vermeiden. Sie unterscheidet vier Perspektiven oder Quadranten, die alle gleichzeitig wirken und berücksichtigt werden sollten:

- Innen – Individuum: Hier geht es um die innere Welt jedes Einzelnen – Gedanken, Überzeugungen, Sorgen, Wünsche, Motivation und persönliche Haltung. Wenn ein Entwickler beispielsweise frustriert ist, weil er den Sinn einer Anforderung nicht versteht, wirkt das auf seine Energie und die Zusammenarbeit.

- Außen – Individuum: Diese Ebene zeigt das, was wir beobachten können: Verhalten, Fähigkeiten, Leistung, konkrete Beiträge. Hier sehen wir z. B., ob jemand pünktlich ins Daily kommt, wie oft er mitarbeitet, welche Aufgaben abgeschlossen werden oder welche Skills er einbringt.

- Innen – Kollektiv: Hier steckt die gemeinsame „unsichtbare“ Seite des Teams – Kultur, unausgesprochene Regeln, wie Entscheidungen fallen, wie Konflikte ausgetragen werden, welche Rituale gepflegt werden. Man merkt diese Ebene, wenn man sich fragt: „Wie fühlt es sich an, Teil dieses Teams zu sein?“

- Außen – Kollektiv: Das ist die sichtbare Organisationswelt – Prozesse, Rollen, Strukturen, KPIs, Tools. Sie bildet den Rahmen, in dem Teams arbeiten. Hier liegt zum Beispiel fest, wie ein Backlog priorisiert wird, welche Meetings vorgeschrieben sind oder wie Erfolg gemessen wird.

(Quellen zum Vertiefen der Integralen Theorie: deutscher Artikel, englischsprachige Web, Alternative)

Ein integraler Lösungsansatz bedeutet, Probleme und Lösungen nicht nur aus einer einzelnen Perspektive zu betrachten – etwa nur über Prozesse oder Technik –, sondern alle vier relevanten Ebenen mitzudenken. Erst wenn wir Motivation und Haltung der Beteiligten, ihr beobachtbares Verhalten, die Kultur und Dynamiken im Team sowie die bestehenden Strukturen und Prozesse im Zusammenspiel verstehen, können wir nachvollziehen, warum ein Team so handelt, wie es handelt – und Lösungsansätze entwickeln, die wirklich tragen und nachhaltig wirken.

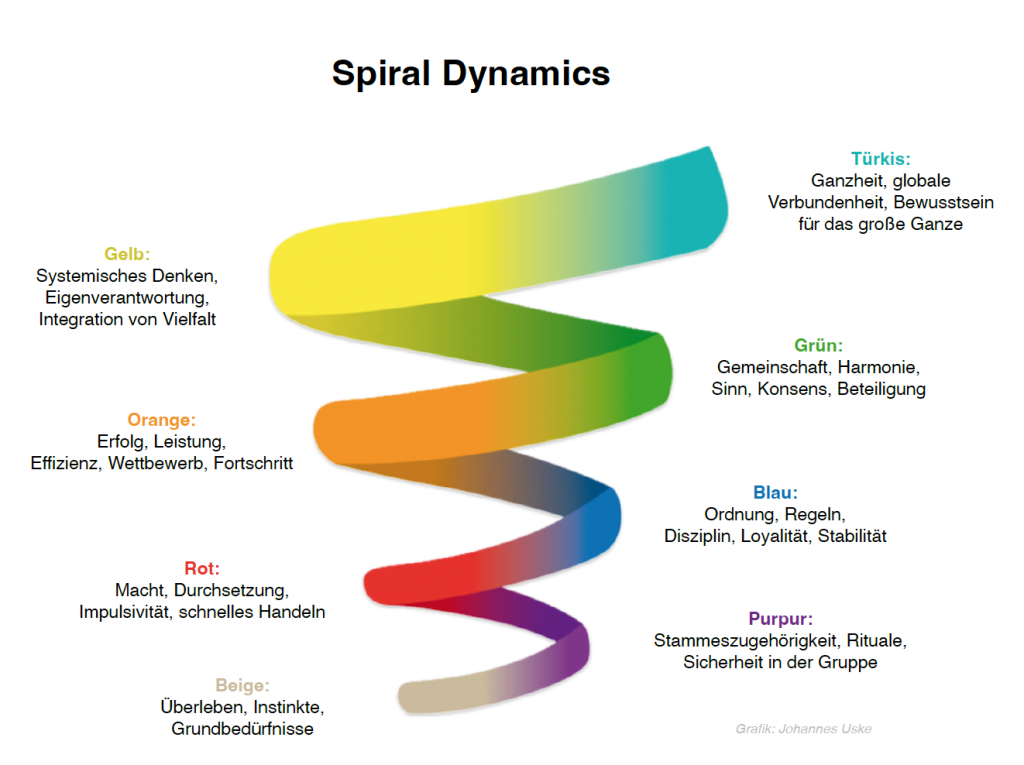

Doch damit bleibt eine wichtige Frage offen: Wie unterscheiden sich Menschen innerlich, und welche inneren Antriebe formen ihr Handeln? Hier kommt Spiral Dynamics ins Spiel — ein Modell, das erklärt, wie Werte, Weltbilder und Motive sich über Entwicklungsstufen entfalten. Spiral Dynamics wurde ursprünglich von Clare W. Graves entwickelt und später von Don Beck & Chris Cowan weitergeführt. In Ken Wilbers integraler Theorie fließen diese Stufen als „Levels“ (Entwicklungsebenen) ein — Spiral Dynamics ist also Teil der integralen Landkarte, nicht getrennt davon.

Aus meiner Erfahrung begegnen uns in Projektumgebungen besonders oft drei dieser Stufen / Werteorientierungen:

| Farbe | Werteorientierung |

| Blau – Struktur / Regeln | Sicherheit entsteht durch klare Regeln, Ordnung und Rollen. Menschen mit dieser Orientierung legen Wert auf Stabilität, Verlässlichkeit und Loyalität gegenüber Organisation oder Autoritäten. |

| Orange – Erfolg / Leistung | Hier stehen Fortschritt, Leistung und Wettbewerb im Mittelpunkt. Effizienz, messbare Ergebnisse und Zielerreichung sind entscheidend – Menschen mit dieser Orientierung wollen Chancen nutzen, Ergebnisse liefern und „gewinnen“. |

| Grün – Gemeinwohl / Beziehungen | Harmonie, Sinn und Gleichwertigkeit sind hier zentral. Entscheidungen werden oft gemeinsam getroffen, Beteiligung und Konsens sind wichtig – Menschen mit dieser Orientierung streben nach Kooperation, guter Atmosphäre und Sinnstiftung. |

Damit zeichnen sich Chancen und Spannungsfelder ab: Je nachdem, welche Orientierungen dominieren, entstehen unterschiedliche Reibungspunkte – etwa, wenn der Wunsch nach Effizienz und Zielerreichung (Orange) auf das Bedürfnis nach Harmonie und Beteiligung (Grün) trifft, oder wenn Regeln und Prozesse (Blau) als zu starr empfunden werden.

Wichtig ist: Diese drei Orientierungen sind nicht die einzigen. Spiral Dynamics beschreibt insgesamt acht Entwicklungslogiken – von „Beige“ (Überleben, Grundbedürfnisse) über „Purpur“ (Stammeszugehörigkeit, Sicherheit), „Rot“ (Macht, Durchsetzungskraft), bis hin zu „Gelb“ und „Türkis“ (systemisches Denken, globale Perspektive). In IT-Projekten begegnen uns diese höheren Ebenen seltener dominant, sie spielen aber eine Rolle bei strategischen Entscheidungen, in Transformationsprozessen und bei Führungskräften, die komplexe Veränderungen steuern.

Die folgende Grafik zeigt die gesamte Entwicklungsspirale und ordnet die verschiedenen Ebenen ein:

Was das für unsere Arbeit bedeutet

- Echte Veränderung beginnt, wenn wir die Landkarte der Beteiligten kennen und sie Schritt für Schritt mitnehmen.

- Wir brauchen Bewusstsein darüber, wie Prozesse, Rollen, Tools und Erwartungen auf unterschiedlichen Stufen der Werteorientierung wirken.

- Wir müssen lernen, für jede Situation das passende Vorgehen zu wählen – nicht dogmatisch, sondern differenziert.

Praxisbeispiel 1: Frustrierte Entwickler im Team

Ein Entwicklerteam fühlt sich ausgebremst: Anforderungen ändern sich ständig, viele Aufgaben landen erst sehr spät im Sprint-Backlog. Die technische Entkopplung ist noch unzureichend, wodurch eine starke Abhängigkeit von anderen Teams entsteht. Gleichzeitig ist die Zusammenarbeit mit diesen Teams schwierig. Das Ergebnis: wachsende Frustration, Rückzug, zynische Kommentare – und mitunter stille Formen von Widerstand.

Möglicher Lösungsansatz für Führungskräfte und Agile Masters:

Statt nur Symptome zu managen, lohnt sich ein systematischer Blick durch die vier Perspektiven der integralen Theorie:

- Mapping der vier Quadranten: Gemeinsam mit dem Team wird sichtbar gemacht, wo die Hauptursachen liegen:

- Außen – Individuum: Welche Verhaltensweisen oder Skills fehlen, um die Aufgaben zu bewältigen?

- Außen – Kollektiv: Welche Prozesse oder Schnittstellen erzeugen Reibung?

- Innen – Individuum: Welche Sorgen oder Motivationslücken lähmen die Beteiligten?

- Innen – Kollektiv: Welche unausgesprochenen Teamregeln oder Konflikte blockieren Vertrauen?

Dieses Mapping kann z. B. auf einem Whiteboard oder in Miro entstehen und führt zu einer gemeinsamen Diagnose: „Aha, 70 % unserer Probleme liegen in den Prozessen, 20 % in der Kultur, 10 % in fehlenden Skills.“ – so entsteht Klarheit, wo man ansetzen sollte.

- Gezieltes Team-Setting schaffen: Mit den Ergebnissen aus dem Mapping können moderierte Formate folgen: Retrospektiven mit Fokus auf Vertrauen, Feedback-Loops mit benachbarten Teams, klar definierte Pull-Prinzipien für Arbeitspakete. Ziel: echte Kommunikation und Verlässlichkeit wiederherstellen.

- Führungskräfte einbinden: Führung wird nicht außen vor gelassen, sondern nutzt die Ergebnisse des Mappings, um Entscheidungen zu beschleunigen, Prioritäten zu klären und den Teams mehr Handlungsspielraum zu geben.

Praxisbeispiel 2: Manager zwischen Druck und Delegation

Ein Bereichsleiter möchte mehr Verantwortung ins Team geben. Gleichzeitig steht er selbst unter starkem Ergebnisdruck, muss viele Stakeholder bedienen und Prioritäten ständig anpassen. Operative Themen gibt er ab – doch aus Sicht des Teams wirkt das wie Rückzug. Das Team sieht nur, was der Bereichsleiter tut (Außen – Individuum), versteht aber nicht, warum er so handelt (Innen – Individuum). Dadurch entsteht Verunsicherung, das Gefühl mangelnder Orientierung und in manchen Momenten sogar der Eindruck, allein gelassen zu sein.

Integraler Lösungsansatz:

Die integrale Perspektive hilft, den Blick zu erweitern und die Innenwelt des Bereichsleiters sichtbar zu machen:

- Innen – Individuum: In vertraulichen Gesprächen werden die Sorgen, Zwänge und Erwartungen, die auf dem Bereichsleiter lasten, bewusst gemacht. Was bräuchte er selbst, um Verantwortung wirklich loslassen zu können?

- Außen – Kollektiv: Auf Basis dieser Klarheit werden Entscheidungsräume definiert – z. B. mit Delegation Poker, einer RACI-Matrix oder klaren Working Agreements. So weiß das Team genau, wo es selbstständig agieren darf und wann eine Abstimmung nötig ist.

- Innen – Kollektiv: Regelmäßige Feedback-Runden zwischen Führung und Team geben Raum, nicht nur Ergebnisse, sondern auch Erwartungen, Wahrnehmungen und Unsicherheiten anzusprechen – ein wichtiger Schritt zu gegenseitigem Vertrauen.

Der Mehrwert: Das Team versteht nicht nur, was entschieden wird, sondern auch, warum bestimmte Entscheidungen so fallen. Das stärkt Vertrauen, gibt Orientierung und schafft ein Umfeld, in dem Delegation tatsächlich Wirkung entfaltet.

Erste Schritte, die du gehen kannst

- Beobachte in deinem Umfeld: Wo zeigen sich Spannungen, die nicht durch Verhalten erklärbar sind, sondern durch unterschiedliche Logiken?

- Frage dich in Meetings oder Retros: Welche Quadranten sprechen wir gerade an – und welche blenden wir aus?

- Teste bewusst neue Formate, z.B. integrale Check-Ins oder Vier-Quadranten-Reflexionen im Team, um gemeinsam tiefer zu schauen.

- Und vor allem: Sprich mit Kollegen, Vorgesetzten, Partnern – nicht nur über das Was, sondern über das Warum. Das öffnet neue Räume.

Einladung zum Mitdenken und Mitgestalten

Dieser Artikel ist Teil einer kleinen Serie zu integralen Ansätzen für Transformation, Coaching und Teamarbeit. Im nächsten Beitrag möchte ich zeigen, wie man Tools, Methoden und Frameworks integraler auswählt – also nicht pauschal nach Trend, sondern bewusst nach der Logik und Orientierung der Teams und den für sie passenden nächsten Schritt.

Johannes Uske

Agile Master

Johannes ist ein erfahrener Agile Coach. Er bringt umfassende Erfahrungen in Transformationen, Scrum, SAFe und Teamentwicklung in den Bereichen IT, Konsumgüter, Banking und Automobil mit. Sein Fokus liegt auf praxisnahen Trainings, Führungskräfte-Coaching und systemischer Beratung, die nachhaltige Veränderungen und Selbstorganisation fördern. Durch den Einsatz partizipativer Methoden beseitigt er Blockaden und steigert den Teamerfolg. Johannes legt besonderen Wert auf psychologische Sicherheit, Produktqualität, Kundenzufriedenheit, Wertschätzung und kontinuierliche Verbesserung – und stärkt so Teams, um ihre Kollaboration zu optimieren.

Weitere Artikel

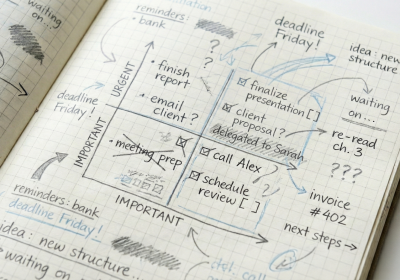

Warum Priorisierung heute mehr braucht als eine Matrix

Die Eisenhower-Matrix ist ein Klassiker der Management- und Consulting-Werkzeuge. Aufgaben werden in vier Quadranten nach…

c’t webdev conference 2025

Zwei Tage voller Frontend-Tiefgang in Köln Die Webentwicklung verändert sich rasant – aktuell vor allem…

ISAQB SAG 2025

Es gibt einige Konferenzen, die wir gewöhnlich besuchen. Eine davon ist das ISAQB Software Architecture…

Event-Rückblick: Java-Startzeiten optimieren

Vortrag im Office mit Karsten Silz Wie holen wir das Beste aus unseren Java-Anwendungen heraus?…

Wieso ich Retros nicht mehr mag

Und was ich daraus gelernt habe... Retrospektiven gelten als Herzstück agiler Teams – doch was,…

Conventional Commits und Semantic Versioning

Implementierung eines automatisierten Release-Workflows mit Conventional Commits und Semantic Versioning Manuelle Software-Releases stellen eine häufige…

Veränderung, die wirklich trägt: integrale Perspektive

Warum agile Transformationen oft scheitern… …und wie wir sie mit der integralen Perspektive zum Leben…

Ein (halber) Tag im Leben eines Vibecoders

Vier Stunden Vibe-Coding mit Lovable – ein Erfahrungsbericht zwischen Wow-Effekt, Warnsignalen

Erfahrungsbericht Workation

Sonne, Meer und stabile Verbindung – wie fühlt sich Arbeiten von unterwegs wirklich an? In…

Barrierefreiheit als Erfolgsfaktor – Wie Unternehmen langfristig profitieren

Das erwartet Sie in diesem Artikel Dieser Beitrag ist der dritte und letzte Teil unserer…